バブみぃ・べいびぃ!

~オギャり催眠セラピーで赤ちゃんになぁれ~

2019年5月31日

オトナ文庫

著:神崎美宙

画:瀬菜モナコ

原作:スタジオ奪ルージュ

先生──さくらに導かれ辿り着いた先には、立派な一軒家がその威容を誇っていた。

豪邸というとさすがに言い過ぎなのかもしれないが、それでも都市部にこれほどまでの家をもつのは並大抵のことではない。

あの日に約束した通り、退院したのでさくらの家にやってきたわけだが、リビングに通された後も失礼とは自覚しつつも、家の中を隅々まで眺め渡してしまう。

「ふふ、適当にかけてください。紅茶とコーヒーどちらがいいですか?」

「ありがとうございます……コ、コーヒーで……」

さくらはキッチンへと向かいながら、肩越しにきいてくる。小山内はソファーの隅に座り、キッチンから聞こえる食器の音を聞いていた。軽く談笑していると、さくらが自分より歳下だと聞かされた。クリニックではメガネをかけているため大人びて見えたが、なるほど素のさくらは小山内より若いということがよくわかる。

他人の家を訪れる機会などほとんどない。もっと緊張するものかと思っていたが、なぜかこの家は居心地がいい。どんな者でも受け入れる柔らかな雰囲気。

庭には家庭菜園、だろうか。恐らくハーブが植わっており、青々としている。

陽だまりの庭を眺めていたら、自然と心安らぐ。この雰囲気、どこかで覚えがあると思ったら、あの診療室だった。

彼女がいる診療室。なぜか安らぎ、心の扉を開けてしまいそうになる、あの空気感。

あれはやはり気のせいではなかったのだろう。彼女がいることで、この空気感が生まれている。そういうことなのだ。

「どうぞ。ミルクとお砂糖は?」

「いえ、結構です」

インスタントとは比べものにならないほど、香り高いブラックコーヒーが目の前に置かれる。飲む前から高級品のコーヒーだとわかる。

「それで、俺はどうしてここに呼ばれたんでしょう? まさかコーヒーを飲ませてくれるために呼んだわけじゃないですよね?」

「もちろん、違います」

驚くほど美味しいコーヒーをすすりながら、小山内はさくらの言葉を待つ。

ソーサーにカップを乗せ、さくらが脚を組みなおした。肉感的な太ももが潰れるさまに、思わず視線が向く。

「小山内さん……私が診療室で言ったこと、覚えていらっしゃいますか?」

「え? 先日? えーっと……」

慌てて視線を上げて、彼女の太ももから視線を外す。

さくらの診察を受けるようになって、しばらく経つ。クリニックへ行くたびに、彼女は色々な話をしてくれた。しかし記憶の糸を手繰り寄せてみるが、先日のことが衝撃的すぎて何も思い出せない。

「はぁ……ちょっとショックです……私、けっこう頑張って、小山内さんを説得したつもりだったんですが……」

さくらは両の人差し指をツンツンつき合わせていた。彼女もいい歳をした大人の女性のはずなのに、そんな子供っぽい仕草がなぜか可愛く見える。

「す、すみません……正解を教えてください」

「……今の会社をやめるつもりはないのかって話です。今回の件で、さすがに小山内さんも考え方が変わったんじゃないですか?」

「あぁ、そのことですか……」

さくらに言われて、すぐに思い出した。むしろ彼女には常々言われていたことだ。

「気を失ったときにも言いましたが、今の会社にいるかぎり、小山内さんの症状は改善しないと申し上げたんです」

「そういえば、そんなこと仰ってましたね……」

「今回は運よく怪我もありませんでしたが、こんな幸運も二度はありません。本当に今度こそ……危ないです」

さくらが言っていることは正しい。それは小山内もわかっていた。

このままだと自分は死ぬ。仕事に殺される。きっと間違いないだろう。

「でも、やめられないですよ。俺が抱えている仕事が多すぎます。今だって、早く出社しないといけないんです。本当はここにいるべきじゃないんです……」

「……そうですか」

みんなに迷惑をかけないように、遅れを取り戻さないといけない。それが正しいと思っていたが、さくらは悲しそうに見つめてくる。

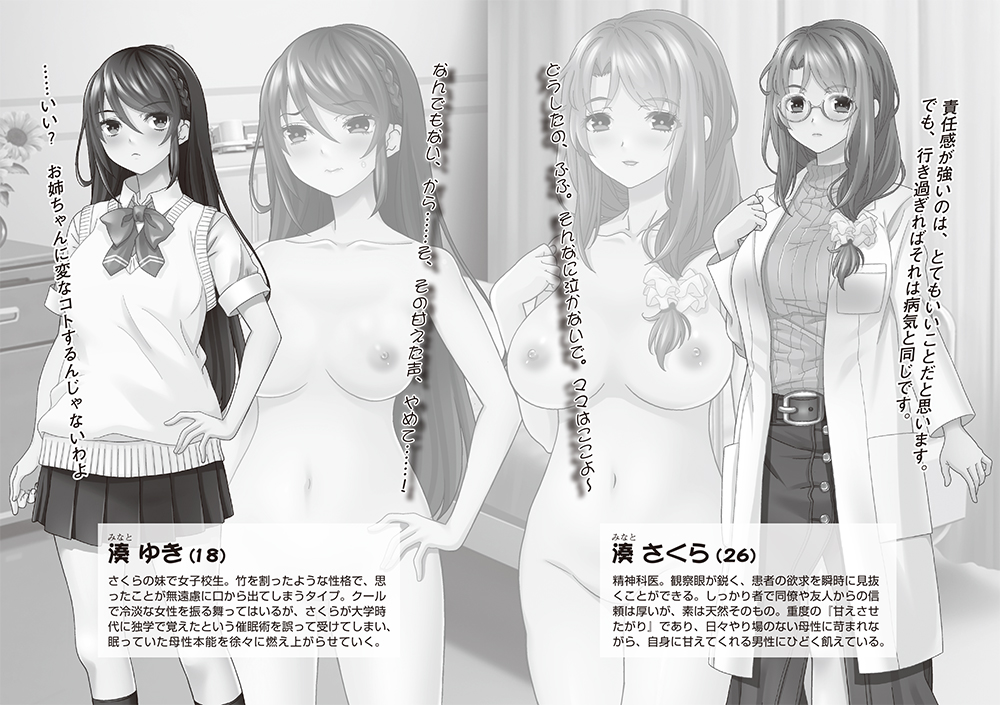

「責任感が強いのは、とてもいいことだと思います。でも、行き過ぎればそれは病気と同じです。その責任感の強さが……あなたを苦しめてるんです」

「…………そう言われても。自分にはどうにも……」

「そうですね。これは小山内さんがひとりで解決できる問題ではありません。なんらかの助けが必要です。そこで、私の出番というわけですよ!」

どん、とさくらは自らの豊満な胸を叩いた。おかげで大きく膨らんだ胸元がぷるんと弾み、小山内の視線を否応なしに惹きつける。

胸を凝視されていることなど気づかず、さくらは話を続ける。

「小山内さん、あなたの息抜きって、どんなことをしていますか?」

思い返してみるが、小山内は即答できなかった。毎日のタイムテーブルを見ても、日常生活において必要最低限の習慣以外、仕事でそのすべてが埋まっている。

「ないようですね。そうだと思っていました。いいですか、小山内さん。小山内さんは仕事によってストレスを受けています」

本来、普通の人は、自分の趣味や休息によってストレスを解消し、なんとか折り合いをつけていく。しかし小山内にはそのストレスを逃がす作業が上手くできていない。ストレスを溜めっぱなしの状態だと、さくらは言う。

「恐らく、睡眠以外の休息手段がない。それなのに、その睡眠だってどんどん少なくなっている……それでは心身ともに不調をきたして当然です」

「……なるほど。それでは、何か趣味を見つけろとでも?」

「普通の患者さんでしたら、そう勧めるところですが、小山内さんの場合それも難しいと思うんですよね」

さすが主治医として付き合いが長いだけあって、小山内の事情もよく把握している。

息抜きする暇がないのでストレスで押しつぶされそうだというのも、間違っていないだろう。しかしだからと言って、いきなり会社を辞めるわけにもいかない。

収入がなければ生活できないし、転職先のあてもない。

「だから、小山内さんには特殊な治療が必要だと思うんです」

「特殊な……治療?」

「それはですね……催眠術です!」

さくらはマジメな表情をしていて、冗談ではなさそうだ。しかし小山内としては、どうにも彼女の言葉の意図が理解できなかった。

「催眠術って……あの催眠術ですか。あなたはだんだん眠くなるとかいう?」

「仰る通りです。もし気が進まないようなら、もちろん無理強いはしません。でも小山内さんには、この治療が合っているように思うんです」

正直に言って催眠術なんて信じられないし、さくら以外の医師が相手なら、考える間もなく断っていただろう。しかし彼女だけは特別だ。

いくら医者と患者という関係とはいえ、ここまで親身になってくれた彼女の申し出を無碍になんてできない。

「私は、小山内さんが倒れたことに責任を感じています。もしこの間のことを謝りたいというなら、私のわがままを聞いてもらえませんか?」

「……わかりました。やってみます」

そう言われては首を縦に振るしかない。催眠になどかからないとは思うが、それで彼女が納得するなら付き合うことにしよう。

「よかった! 小山内さんならそう言ってくれると思っていました!」

さくらはまるで自分のことのように喜んでいる。この笑顔を見れただけで、断らなくてよかったと思うほどだった。

「それではさっそく始めましょう。小山内さん、ソファーに横になってもらえますか?」

言われるままに小山内は身体を横たえる。さくらは傍らに膝をついて、こちらの顔を覗き込んだ。その優しいまなざしに吸い込まれそうになった。

「それで……どんな催眠術をかけるんです?」

「小山内さんの内に秘めた欲望を解放します。簡単にいえばストレス発散です。精神的な負荷を取り除くにはこれが一番かと」

「いや、ちょっと待ってください。欲望を解放するって……危なくないですか?」

自分が極悪人だとは思っていないが、人並みに欲望はある。そんなものを解放したら、この前のようにさくらに迷惑をかけるかもしれない。

しかしさくらは心配ないとばかりに笑顔で頷く。

「大丈夫ですよ。小山内さんはそういった安らぎを求めているんです。あなたはとっても優しい人だから……あなたは人一倍頑張り屋さんで、とても純粋な心の持ち主なんです。ずっとカウンセリングしてきた私にはわかります」

普通は他人にそこまで断言されてもピンとこない。それなのにさくらに言われると、彼女が言うならそうなのかもと思ってしまうから不思議だ。

「たとえ欲望の解放を行ったところで、小山内さんが暴走するとは思えません。大丈夫です、安心してください!」

そう言って胸の前で両手を組む彼女は聖母のように見えた。

「それでは始めましょう……あなたはだんだん眠くな~る……」

さくらは小山内の目に手をやり、やさしく瞼を下ろす。温かい手のひらが心地よく、まるでホットアイマスクをしているかのように急速にまぶたが重たくなっていく。

「ちょ、ちょま……あ……ああ~……」

言葉が喉につっかえて、それ以上出てこなくなる。彼女に言葉をかけられているだけで、強烈な眠気に襲われる。

彼女の声がとても心地よい。全てを委ねてしまいたくなる。

「さぁ、小山内さん……欲望を解放してください。日々の仕事のストレス……上手くいかない日常への不満……あなたを取り巻く様々な障害から、今この時だけ解放されます」

彼女が優しく語りかけてくる。言葉というより、どこか子守唄を聞いているような気分だった。おかげで余計に意識が遠のいていく。

「……あなたは還っていきます。あなたがもっとも自分らしくいられた時間に」

いつの間にか自分が膝を抱えて丸くなっていることに気づく。

そして意識の奥で時間が巻き戻っていく。自分が自分らしくいられたあの頃へと回帰する。自分が自分らしくいられたのなど、本当に短い期間だ。

(そうだ……俺は……いや……ぼくは……)

何物にも縛られず、何者にも侵されず。自分に愛を向けてくれる人と、自分だけで世界すべてが成り立っていたあの頃。

「さぁ……目を開いてください」

さくらは小山内の目を覆っていた手を離し、彼に語りかける。小山内はきちんと自らの願望を吐き出せるのかと、さくらが固唾をのんで見守っていると──。

「……ぶ。ばぶううううぅぅぅぅ~~~ッ!!」

小山内の絶叫がリビングにこだました。そしてソファーの上でじたばたと両手を振り回し、いやいやと首を振っている。

「おびゃぶ! びゃ! ぶうぅ!! びええええぇぇぇっ!」

大声を上げて泣き喚く小山内。さくらはその様を呆然として眺めていた。

とても成人した大人とは思えない、完全に子供返りしてしまっている。ソファーの上で暴れまわるそのさまは、とても人様に見せられるものではない。

「はわわわ……か、かわいいいい!」

しかし世界中探せば彼のことを受け入れ、愛せる人間がいるかもしれない。その奇跡のようなたったひとりが、小山内の目の前にいた。

「ああ……やっぱり! やっぱりそうだったんだわ。クリニックに初めてきたときから、私にはピンときてたのよね! ビビッときたのよ!」

さくらはしきりに頷いている。

「小山内さんは気づいていたかわからないけど……私を見る視線が、ううん、私のおっぱいを見つめるあの視線! とっても純粋なの!」

両手を合わせて嬉しそうに声を弾ませるさくら。自分より歳上の成人男性が赤ん坊のように泣き叫ぶおぞましい光景を、まるで慈しむかのように見つめていた。

「やっぱりそうだ。間違ってなかった……この子なら、私の赤ちゃんになってくれるかもって。私の行き場のない母性を、受け止めてくれるんじゃないかって!」

元々さくらは生まれながらに母性が強く、自分を一心に頼り甘えてくれる存在に強い憧れをもっていた。

本来であれば結婚し子を成すことで、その欲求は正しく消化される。しかし彼女は子供への愛情が強すぎるため、異性への興味が極端に薄かった。そのせいで一度たりとも男性と付き合うことなく、精神科医として職務を全うしていた。

そんな彼女がようやく見つけた理想の人物──それこそが小山内なのだった。

強いていえば、これこそがさくらの理想の男性。

「どうしたの、ふふ。そんなに泣かないで。ママはここよ~」

そう言ってさくらは、むずがる成人男性を胸に抱く。その豊満な胸に包まれると、小山内はピタリと泣くのをやめる。

「あああ……なんて可愛い。うふふ。上機嫌ねぇ……」

さくらは口角があがりっぱなしだった。

シワになると後で困るだろうと気を使い、さくらは小山内のスーツを脱がせていく。

「だーだ……だーだ……」

「あらあら、もしかしてお腹が減ってる? ふふ。長年積み重ねてきたイメージママトレが功を奏したみたい♪ ちょっと待ってね。いまミルクを作ってあげるから……」

さくらが立ち上がろうとすると、下着姿になった小山内の手が彼女を引き留めた。

精神は子供とはいえ、肉体は大人のまま。ぐっと引き寄せられる男の力に、さくらは成すすべなく彼に寄り添う形となった。

そして小山内の手が彼女の胸元へと伸び、丸く形のいい乳房をわっしと掴む。

「きゃっ……あら、あらあらあら……おっぱいが……その、欲しいの? ええっと……どうしようかしら……そんな、私まだおっぱい出ないし……それに……」

さくらはリビングを見回した。もちろんさくらと小山内以外、ここには誰もいない。

だが精神が子供に戻っているとはいえ、男性の前で胸元をさらけ出すことにさくらは躊躇する。

「……ううん。赤ちゃんが私のおっぱいを求めてるんだもの。あげるのが……ママの役目よね……ちょっと待っててね」

さくらはしばらく悩んでいたが、そう結論づけた。強靭な母性本能がそうさせた。

そして照れ笑いを浮かべながら、自らの上着に手をかける。そのままゆっくりと、衣服を開いていった。

「はい……どうぞ……」

ブラを押し上げた途端、ぶるんと彼女の白い乳房が躍り出た。形の良い乳房の頂点に、赤い果実がちょこんとのっている。

小山内は、その果実を口いっぱいに含む。赤子に戻った彼に躊躇や羞恥といった感情はなかった。

「んむっ……んむっ……んちゅ……」

「そんなに必死になって……そんなにママのおっぱいが欲しかったの?」

さくらは必死に自分の胸に縋り付く彼を慈しみのこもった視線で見つめる。

ちゅうちゅうと小山内が音を立てて乳房を吸い上げるたびに、さくらの胸の奥から熱い感慨が込みあげてくる。

「ああ……なんて可愛いの……これが私の求めていたものだったんだ……こんなに私を求めてくれるなんて……ああ、幸せ……」

さくらは小山内の頭を撫で、乳房をされるがままにしている。

もちろん、母乳など出ることはない。しかし、それまでむずがっていた彼は、いくらか落ち着いてきているように見えた。

「おっぱい美味しい? そう、よかったわ」

笑みを浮かべる彼を見て、さくらはホッとしたように微笑み返した。

「おっぱい出ないかもしれないけど、好きなだけちゅーちゅーしていいからね? ずっと、ママのおっぱいが欲しかったんだよね? いいんだよ。いっぱい吸ってね?」

彼女の言葉を理解しているのかわからないが、小山内はより強く乳房を吸い上げる。

「んっ……はぁ……すっごくお腹減ってたんだね……? ママのおっぱいが恋しかったんだ……大丈夫よ、ママがいるからね。よしよし……」

さくらはゆっくりと彼の頭を撫で、髪の中に指を差し入れて梳く。小山内は言葉がわかっているのかいないのか、熱心に乳房を吸い続けていた。

だがやがて、いつまでたっても食事が出てこないことにしびれを切らしたのか、それまでとは打って変わって強く吸い上げた。その強い刺激を受けてさくらは身体を震わせる。

「んんっ! そ、そんなに強く吸っちゃ……んっ……ごめん、ね……おっぱいが出てこないから、じれったいんだよね……」

さくらの吐息が熱を帯びていく。

そんな彼女の反応もお構いなく、小山内は口内に溜まった唾液をかき混ぜるように舌を動かす。ぷくりと膨らんだ乳首を転がし、吸い上げ、母乳を求めて試行錯誤する。

「んんっ……だめよ……はぁ……そんなにしても、おっぱいは……んっ……私も、おっぱい……あげられたらいいんだけど……んんっ……すぐには……」

さくらはその様すら愛おしいのか、困ったように眉を垂らしながらも、優しくその髪を撫でつける。

しかし息は荒くなり、さくらは口から洩れる吐息を必死で押し殺そうとしていた。

さくらの異変に気付いたのか、ちらりと小山内が窺うように視線を向ける。

「だい、じょうぶ……ママのことは気にしなくていいの……あなたは、あなたのしたいようにしていいからね……毎日の辛いこととか……イヤなこと……悲しいこと……ぜ~んぶ忘れて、ママのおっぱいのことだけ考えて……」

小山内は子供返りした思考でも、さくらの意図を汲み取ったのか。さらに勢いをつけて乳首を吸い上げる。早く母乳が欲しいとねだるように乳房に手をかける。

小山内が力を込めると、乳房は素直にその形状を変化させた。

「はぅ……あっ……そんな、強く掴んじゃ……」

小山内は乳房を揉むことによって、母乳を搾り出そうとしているようだった。ぐにぐにと断続的に力を込めて乳房を愛撫していく。

「はぁう……んんっ……お乳が出なくて、もどかしいんだよね……」

さくらは小山内に気を遣わせまいとしているのか、彼のされるがままになっていた。小山内の手の動きはより大きく、強いものに変わっていく。

パン生地をこねるかのようにある時は掴み、持ち上げ、掌を押しつけてあらゆる方法を試し、搾乳を続けていく。

「はぁ……どうしよう。そんなに揉まれたら、本当におっぱい出てきちゃいそう……」

小山内は胸を揉み上げながら、乳首にも刺激を与え始める。ちゅうちゅうと吸うばかりではなく、歯ではさみ、先端を転がして、さくらの乳首を味わっていく。

熱のこもった小山内の口戯に、さくらは苦しげな呼吸を繰り返していた。

「はぁ……うぅんっ……だ、め……それ……なんだかエッチ……赤ちゃんなのに、そんなにエッチな手つきじゃ……んんぅ……ママが、我慢できなくなっちゃう……」

さくらの吐息は、それまで何とか押し殺していた快楽の色を濃くしていた。赤子に乳を与えているときには、決して覚えるはずのない明確な快感。

さくらの艶っぽい吐息が、小山内の耳をくすぐり甘く撫でていく。

「ふぁ……ああ……ああんんっ……ふぁ……あくっ……んんぅ……」

さくらの雌を感じさせる吐息は、子供返りしたはずの小山内の雄の本能を呼び覚ます。

血流の増した股間は下着を押し上げ、その存在を誇示していく。ぐっと持ち上がった小山内の雄茎に、さくらは濡れた瞳を向けた。

「ああ……もう、この子ったら。おちんちん、おっきくしちゃってる……ママのおっぱい吸ってたら、エッチな気分になっちゃったの?」

性に関してはどちらかといえば奥手なさくらだが、その対象が赤子だと思うと抑制が利かなくなるのかもしれない。

「……もう、困った子ね。赤ちゃんになってるはずなのに、エッチはしたいんだ? でも大丈夫? そんなにパンパンにさせちゃって……苦しくない?」

下着から飛び出した剛直の先端をジッと見つめながらさくらは息を呑む。

「そう、苦しいのね。いっぱい出して、楽になりたいわよね?」

「あぅ……うぅ……」

さくらの問いかけに、小山内はうなり声で返す。いつの間にか乳房を吸い上げる動きをやめ、何かを乞うような視線でさくらを見上げていた。

「うん……わかった。それじゃあママが、ぬきぬきしてあげるね?」

そう言うとさくらは優しく小山内を乳房から離し、彼の足の間に身体を滑り込ませた。

そして小山内の下着を下ろすと、さくらはためらいなく舌を伸ばした。

「んん……すごい……あなたの、すっごく硬くなって怖いくらい……ママ、初めてだけど、頑張ってみるから……いっぱい気持ちよくなってね……」

そう言いながらさくらは牛乳を舐める子猫のように、何度も舌を上下させて亀頭の裏側を舐めていく。

「んんっ……れろ……ちゅっ……れろ……ちゅっ……」

本格的な性戯に比べれば、稚拙で児戯にも等しい愛撫だった。しかしながら小山内の子供の心は、初めての快感に打ち震えていた。

ペニスがビクビクと震え、快感を如実に示している。

「わ……びくびくってした。気持ちいい……ってことなのかな。これであってる? してほしいことがあったら教えてね……んちゅっ」

さくらは舌で舐め上げる動きを続けながら、小山内の表情を注視している。

満足に言葉を話せない小山内の心を探るように。

どんな小さな心の動きも見逃すまいとするように。

「あ……ここ、舌先でくりくりすると気持ちよさそうだね? ね? どう?」

ちろちろ鈴口に舌を潜り込ませ、溝に沿って舌を動かす。唾液にまみれテラテラと電灯の光を照り返すペニスが、どんどんと膨張し破裂寸前の風船のように容積を増していく。

「ふふ……ここ、やっぱり気持ちいいみたいだね。ママにはわかっちゃうんだから……でも……そういえば気持ちいいときって……透明なお汁が出るんじゃなかったかな?」

そう問いかけながら、さくらは舌を動かし続けていた。小山内は視線を向け、ゆっくりと口を動かす。

「ママ……ちゅうって……ちゅうちゅう……して……」

「そう。ちゅうちゅうしてほしいんだ? よく言えたね。きっと欲望の解放が進んで、小山内さんの精神が少しずつ快復していってるのね……」

これを続けていれば彼を救える。さくらはそうつぶやき、うんうんとひとりで頷いている。

「ちゅうちゅう吸えばいいのね? わかった……んんっ……」

さくらの薔薇色の唇が、大きくエラの張った亀頭を咥え込む。生温かく、唾液でぬめついた口内へペニスが潜り込んでいく。

「んちゅうっ……ちゅばっ……れろ……ちゅうっ……ちゅううっ……れろぉ……」

寝つきの悪い我が子を寝かしつけるような優しい口戯だった。

さくらの舌使いはたどたどしく、興奮というよりは安堵に近い。それでも小山内の顔に浮かんでいた快楽への焦燥感は消え、リラックスした表情を浮かべる。

「……きもち……いい……」

そう素直に感想をつぶやくと、さくらの顔に笑みが浮かんだ。

「ふふ……うれひぃ……もっともっと、気持ちよくなってね……」

小山内のペニスを咥えながら、さくらはそうつぶやく。彼の満ち足りた表情を見ると、胸の中に温かな気持ちが溢れてくる。さくらは自分のなかに小山内への愛情が芽生え始めていることに気づいた。

「んちゅ……根元まで、ぜーんぶもぐもぐしちゃうからね……」

やがてさくらは口いっぱいにペニスを頬張ると、そのまま唇をぴったりとつけ、頭をもちあげていく。

「じゅるるるっ……ちゅううっ……んんっ、じゅちゅぅ……」

腰が抜けるような痺れるような快感が股間に走り、小山内の腰がぐっと浮き上がる。

「きもひぃの……? ここ、吸い上げられると、腰が浮いちゃうんだね?」

「うん……うん……ママ……ママ……もっと……」

「うん、もっとちゅうちゅうしてあげる……んっんむっ……じゅるるるっ!」

潮が満ち引きするようなゆったりとしたリズムで、さくらはペニスを深く飲み込み、引き上げる。艶っぽい唇から唾液があふれ、竿を伝って小山内の陰毛を濡らす。

小山内が反応を示すのが嬉しいらしく、さくらは徐々にペースを上げていった。

「きもひぃんだ……ふぶっ……ママがちゅっちゅしてあげるからね……いっぱい出るように……んじゅっ……お手伝いしてあげる……じゅぶっ、じゅぶっ、じゅぶっ……」

水を含んだスポンジを泡立てているような、微かな水音がリビングに響いていた。さくらの頭が勢いよく上下し、先走り汁を含んだ液体が弾け飛沫が飛ぶ。

髪がほつれ、汗で湿ったさくらの肌に張りつく。さくらはそれを拭う余裕もないのか、熱心にフェラチオを続けていた。

「ああ……ママ……ママ……」

「いいんだよ……だひて……んじゅっ……あなたの熱い精液……ママに飲ませて……!」

さくらは小山内の興奮を盛り上げるため、いっそう頭の動きを激しくした。

小山内はペニスが極限まで熱せられ、どろどろとトロけていくように感じた。先端からとめどなく熱い液体が零れ落ち、そのままなくなってしまう錯覚に陥る。

「ママ……ママ……おちんちん変……とけちゃう……とけちゃう……」

「大丈夫よ……ママが受け止めてあげるから……安心して、身を任せればいいのよ……」

腰に淀んでいた熱い塊が、出口を求めて小山内の身体をせりあがってきた。その衝動がペニスを硬く充血させ、そして──。

「出る……出る……出るぅ!」

びゅくっ! びゅるるる! びゅくっ! びゅるるるるっ!

「んっ! んんっ!?」

我慢などできるはずもなく、小山内はただ衝動のままに精を解き放った。さくらの口内へ、粘度が高く強い臭気をはらんだ精液が流れ込んでいく。

「んんっ……ふぅ、んんんっ……んんっ……」

さくらは本能的にそれを受け止め、一滴たりとも逃すまいと嚥下していく。

どろどろとした小山内の精液は喉にからまり、すんなり飲み込むことを拒絶する。しかしさくらは必死に吐きださないように耐えていた。

(ここで吐き出したら、また拒絶されたと思っちゃう……私だけは、味方だって教えてあげないと……)

ごくり、ごくりと口に溜まった精を飲み込んでいく。

単純な量でいえば、大した量ではない。しかし粘つき強い匂いを放つ精をすべて飲み込むには長い時間を要した。

「はぁ……はぁ……ふふ、いっぱい出したね。ぜーんぶ飲み込んであげたからね……たくさん出せて、偉かったね。頑張ったねぇ。すごいすごい……」

精液をすべて飲み込むと、さくらは安心させるように小山内に微笑みかけた。

「だいじょうぶ……?」

小山内もさくらの苦労が垣間見えたのか、心配そうに顔を覗き込む。さくらはいっそう笑みを深くして、安心させるようにその頭を撫でた。

「ママのこと心配してくれるんだ。あなたは優しいね? でもママは心配ないよ、ママは君のエッチなもの、ぜーんぶ受け止められたでしょう?」

「うん……」

「怖いことなんて、なんにもなかったでしょ? あなたはあなたの思う通りにしていいんだから……これからはママにちゃんと甘えられるかな?」

小山内がコクリと頷くと、さくらは優しく微笑み頭を撫でてくれる。

「そう、偉いね。あなたが素直になってくれて、ママ嬉しいな。よしよし……」

「ママ……ママ……ねむくなっちゃった……」

射精後の脱力感なのか、すっきりした途端に眠気が小山内を襲う。

「そう? じゃあママと一緒におねんねしようか?」

「うん、するー……」

両手を広げたさくら。小山内はその胸の中に頭をうずめた。柔らかな乳房が側頭部に触れ、力をこめるとゆっくりと埋まっていく。

「ママ……好き……」

「ふふっ……ママも、あなたのこと大好きだよ……」

この続きは、6月14日発売のオトナ文庫『バブみぃ・べいびぃ!』でお楽しみください!!

(C)MISORA KANZAKI/STUDIO-UBAI